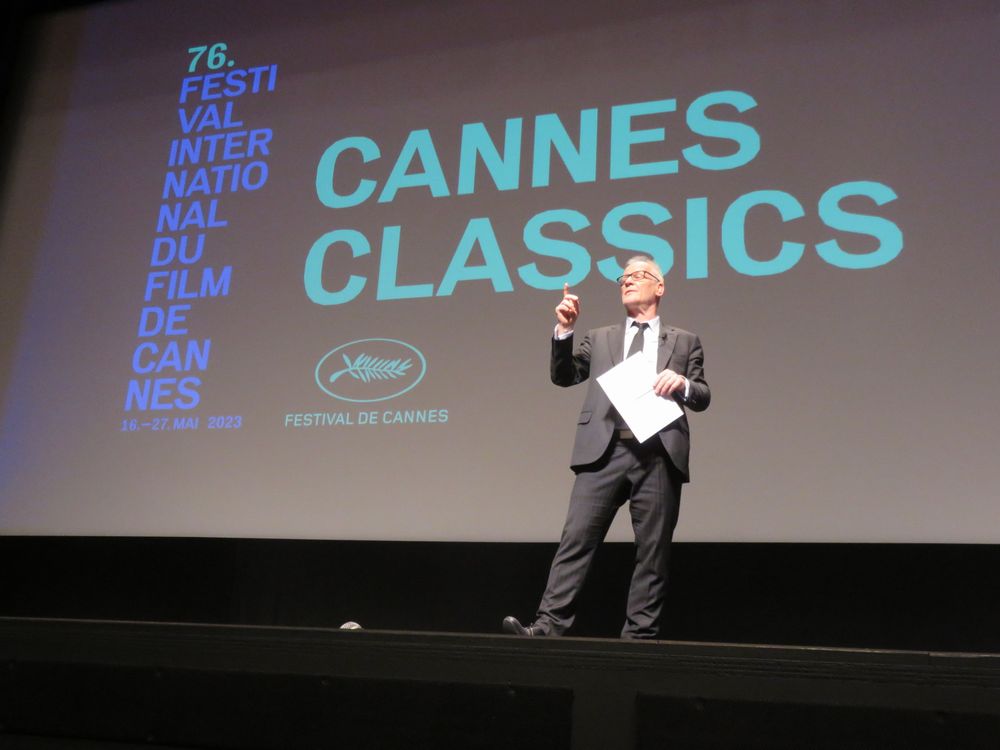

【カンヌ国際映画祭の現場から】今年もフランスで第76回カンヌ国際映画祭が開かれ、日本作品の受賞が話題になりました。世界の主要映画祭の現場を取材し、TOHOKU360にも各国の映画祭のリポートを寄せてくれている映画評論家・字幕翻訳家の齋藤敦子さんがカンヌ国際映画祭の現場から、現地の熱気や今年の作品評をお伝えします。

衝撃的だった『ゾーン・オブ・インタレスト』

【齋藤敦子(映画評論家・字幕翻訳家)】衝撃的な映画を見ました。英国のジョナサン・グレイザー監督の『ゾーン・オブ・インタレスト』です。ゾーン・オブ・インタレスト(重要な区域)とは、アウシュビッツ強制収容所周辺の区域を指すドイツ語interessengebietの英訳で、英国の作家マーティン・エイミスが2014年に発表した小説のタイトルです。グレイザーはこの小説を脚色し、収容所の隣に住むルドルフ・ヘスと妻ヘドウィグ、子どもたちの生活に絞って描きながら、ホロコーストとは何だったのか、その本質に迫っていきます。

アウシュビッツ強制収容所の所長ルドルフ・ヘス(クリスチャン・フリーデル)は、収容所に隣接する塀で囲まれた一角に家族と住んでいます。塀の向こう側では日々残虐な行為が行われているのに、こちら側では、妻ヘドウィグ(ザンドラ・ヒュラー)が丹精して作り上げた自慢の庭や家庭菜園、プールまで備えた理想の家で理想の家庭生活が営まれているのです。

が、それは表向き。ヘスが子どもたちを連れてカヌー遊びに行った川の底には捨てられた遺灰が積もっているし、遠くに見える煙突からは不気味な煙が上がっている、ときおり銃声や悲鳴が聞こえるのです。が、彼らはまるで何事もなかったように暮らしています。やがてヘスにはベルリンへの転任が決まるのですが、ヘドウィグはせっかく手に入れた理想の家を手放したくないとベルリン行きを拒否するのです。田舎から呼び寄せられたヘドウィグの母親が“ここはパラダイスね”という言葉をとても怖ろしく感じました。

グレイザーは前作『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』で、謎の美女(スカーレット・ヨハンソン)の皮膚の下から異様なものが現れるというホラーSF映画を撮っていますが、『ゾーン・オブ・ザ・インタレスト』のヘス夫妻もまさに同じ。彼らの皮膚の下には、悪魔が潜んでいるのでしょう。いや、絶対権力への服従、盲目的な信奉によって、人を人たらしめるモラルが失われると、凡庸な人間が人の皮を被った悪魔になる、ということかもしれません。

『ゾーン・オブ・インタレスト』の公式上映が行われた同じ19日に、アメリカ・カリフォルニア州で、原作者のマーティン・エイミス氏が食道癌で亡くなったというニュースが届きました。合掌。

ゴダールの死と『おかしな戦争』

今年のカンヌで絶対に見逃したくなかった作品が2本ありました。1本は、昨年9月13日に亡くなったジャン=リュック・ゴダールの遺作(正確に言うと作られずに終わった『おかしな戦争』という新作の予告編)と、寡作で有名なスペインのビクトル・エリセが、やっと作ってくれた『目を閉じて』という4本目の長編です。

昨年、ゴダール死去のニュースを聞いて、自分でも意外なほどのショックを受けました。私が映画を好きになったときには、すでに私たちのずっと先を走っていた映画の革命家ゴダール。これからも唯一無二の存在として、どんな若手よりも若く、誰よりも最前衛で、映画の行く手を示してくれるものと思っていた人なのに、突然(それも尊厳死の選択という形で)消えてしまったのです。ずっとゴダールの背中を追って走ってきた私たちは、これから誰を見て、どこへ向かえばいいのでしょうか?

ロシアのウクライナ侵攻がきっかけ

『おかしな戦争』という作品タイトルから、ゴダールが昨年2月のロシア軍のウクライナ侵攻開始にインスピレーションを受けて、制作を思いついたであろうことが推測されます。その予告編、といっても動画ではなく、ゴダールがボードに書いた文章が映し出されるもので、これは近年のゴダール作品におなじみの様式。ただし、見ていると、ゴダールらしくない長すぎると感じるほどのタイミングに違和感がありました。編集が抜群に上手いゴダールが手がけたものではないのかも、と、ふと思いました。戦争の考察、映画のヒントとなる言葉には、さすがゴダールと思うものの、この構想を1つの作品にまとめるには、『ゴダールの映画史』のときと同じくらいの年月が必要になるのではないかと思いました。おそらく、自分が構想した『おかしな戦争』を自分の納得する形で完成させることが可能かどうか、ゴダール自身が最もよく分かっていたのでしょう。この予告編で、彼の死を納得させられた気がしました。

ビクトル・エリセの『目を閉じて』映画の時代の終わりへウィンク

ビクトル・エリセの『目を閉じて』は、こんなストーリーです。

主人公は映画監督のミゲル(マノロ・ソロ)。20年前に2本目の映画を撮っていたとき、有名な俳優で親友でもあったフリオ(ホセ・コロナド)が失踪。警察は海に落ちて死んだものと判断し、遺体が見つからないまま事件は落着します。それから20年後の2012年、今は、海辺の漁村でひっそり暮らしているミゲルのもとに、テレビ局から連絡が来ます。<解けない謎>という番組でフリオの失踪を取り上げるというのです。久しぶりにマドリッドに戻ったミゲルは、親しい編集者マックスたちに再会し、次第に過去の自分と向き合い始めます。テレビ番組が放送されてしばらくして、ある老人ホームの職員から、ホームにいる記憶を失った老人がフリオではないかと連絡が来るのです。いつもタンゴばかり歌っているのでガルデルと名づけられたその老人は、過去の記憶をすっかり失っていました。ガルデルをフリオと確信したミゲルは、撮影途中で未完に終わった映画の最終巻を彼に見せようとします…。

映画を見ているうちに、元映画監督ミゲルが、エリセ自身のようにも思われてきました。ミゲルは、はたから見れば尾羽うち枯らした世捨て人かもしれませんが、本人にとっては何者にも束縛されない、充実した生活を送っているだけ。ミゲルの隠遁のきっかけになったのは息子の事故死らしいのですが、この作品の登場人物は誰でもそんな傷を心の奥に隠していて、それが映画の少しメランコリックな基調になっています。

シネフィルのエリセのこと、あちこちに映画の記憶、目配せ(ウィンク)が忍ばせてあります。まず何よりもミゲルが撮っていた映画中映画の『上海ジェスチャー』、亡くなった息子に贈ったリュミエールの『シオタ駅、列車の到着』のバラバラ。ギターをつまびいて歌う『リオ・ブラボー』のリッキー・ネルソンの歌などなど。まるで宝探しをするように、映画の中の映画の記憶を拾い集めているうちに、『目を閉じて』という作品は、エリセが映画(フィルム)の時代の終わりへ送ったウィンク(目配せ)なのではないか、そんな気がしてきました。

83歳のベロッキオ監督の『Rapito(さらわれて)』

今年のコンペ部門最長老は現在86歳のケン・ローチですが、彼に次ぐ古老が83歳のマルコ・ベロッキオです。ベロッキオは不思議な人で、誰もが認める世界の巨匠なのに、カンヌでもヴェネツィアでもでも1度も最高賞を受賞したことがありません(ただし、カンヌの名誉パルム・ドール、ヴェネツィアの生涯功労賞を受賞)。

今回、9回目のコンペ出品となる『Rapito(さらわれて)』は、期待を遙かに上回る素晴らしい作品でした。1858年、ボローニャのユダヤ人居住区域に突然教皇の兵士が現れ、あるユダヤ人家族の7歳の息子をさらっていきます。ロマ人の乳母から洗礼を受けたから、キリスト教徒として育てるという理由でした。息子は同じ境遇の子どもたちと教皇庁で共同生活を送りながらキリスト教徒として生きることになります。当時のボローニャは教皇領だったので、教皇の命令には誰にも逆らえなかったのです。こうして、子どもを取り戻すための家族の闘いが始まるのですが、時代はおりしもイタリアを1つの国に統一する運動(リソルジメント)が進行中。統一は1870年に完成するのですが、それまで十数年の間に、教皇の足下でユダヤ人の子どもは立派なキリスト教徒の青年に成長していたのです…。

事件は史実で、ボローニャが教皇庁の支配を離れた時点で法廷に持ち込まれたので、ほぼすべての記録が残っているそうです。まだ幼い子どもを親元からさらって異教の教育を受けさせるなど、今ではとても許されないことですが、絶対権力者だった教皇の威光が、こんな非人道的な行為を可能にしていたのです。実際、教皇ピウス9世はかなり悪名高い人物だったようです。

けれども、この映画は権力者を糾弾するためだけに作られたのではありません。映画の最後、長い間、キリスト教の世界で生きてきた息子が、死の床の母親と再会します。そのとき、息子はどうしたか。私は信仰が心に浸透していくと、人間そのものを変えてしまうのだと思いました。ゆえに、あらゆる宗教はカルトの側面を持っている、と。ベロッキオは、そんな宗教の怖さを冷徹に描き出していました。

厳しさ見据え希望を描く・ケン・ローチ監督の新作『オールド・オーク』

前作『家族を想うとき』(2019)から4年。ケン・ローチがまた新しい映画を作ってカンヌに戻ってきてくれました。その新作『オールド・オーク』の主人公は、イギリスの北にある町に唯一残った“オールド・オーク”という名のバブの主人TJ(デイヴ・ターナー)。炭鉱が廃坑になって以来、町はすっかり寂れ、TJのパブは行き場のない男たちのたまり場になっています。そんな町にシリアの難民がやってきて、町の人々から強い拒絶反応が引き起こされます。TJはヤラ(エブラ・マリ)というシリア人の娘の壊れたカメラを直してやったことから彼女の家族と交流が生まれ、ヤラの提案で、今は使われていないパブの裏の部屋を修理し、誰でも歓迎する無料の食堂を開こうとするのですが…。

オールド・オークとは古い楢の木のこと。パブとはパブリック・ハウスの略で居酒屋を指しますが、ローチは字義通りの“公共の場”としての意味合いを持たせ、町の人々と移民の人々の交流の場として、移民を受け入れた町がどう変わっていくか、町の人々の移民アレルギーはどんな結果を生むのかを描いていきます。いつものようにローチの描く現実はそんなに甘くなく、いったんはうまく行きそうになった無料食堂は、パブの常連たちの嫉妬と不寛容によって無に帰してしまうのです。

けれどもローチはそこに不寛容を解決するヒントを示してくれていました。それは人と人が触れあいを持つこと、TJとヤラのように、親しく触れあい、互いの苦しみを知ることによって見ず知らずの他人ではなくなること、でした。行方不明だったヤラの父親の死亡が確認されたとき、大勢の町の人々が彼女の家に献花しに集まってくる場面に、ローチは1つの希望を託しているのだと思いました。

*TOHOKU360で東北のニュースをフォローしよう

X(twitter)/instagram/facebook