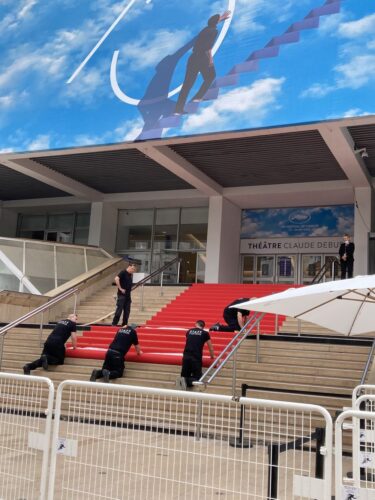

【カンヌ国際映画祭の現場から】世界の主要映画祭の現場を取材し、TOHOKU360にも各国の映画祭のリポートを寄せてくれている映画評論家・字幕翻訳家の齋藤敦子さんの連載。コロナ禍の影響で3年ぶりの訪問となったフランス・カンヌ国際映画祭の現場から、現地の熱気や今年の作品評をお伝えします。

【齋藤敦子(映画評論家・字幕翻訳家)】今年の話題の中心は、やはりロシアによるウクライナ侵攻でしょう。今年はコンペティション部門にロシアのキリル・セレブレニコフ監督『チャイコフスキーの妻』が例外的に出品されていますが、逆にウクライナからはセルゲイ・ロズニツァ監督の『破壊の自然史』、リトアニアのマンタス・クベダラヴィチェス監督の遺作『マリウポリス2』が出品されています。

戦争の中の平凡な日常を浮き彫りに

『マリウポリス2』は、2016年にウクライナの港湾都市マリウポリでドキュメンタリー『マリウポリス』を撮影した監督が、今年2月のロシア軍の侵攻を知って、再び撮影現場に戻って撮った続編で、爆撃でほとんどの家が破壊され、教会の集会室に避難した人々の日常を撮ったもの。教会の裏庭にかまどが作られ、大きな鍋で炊き出しをしている老人たちが“ソ連時代が一番よかった”などと愚痴る間にも、遠くから砲弾が炸裂する音が聞こえてきます。

前作の撮影で彼らと仲良くなった監督が、戦争が始まったと聞いて、いてもたってもいられず戻った気持ちが分かるような、暖かな交流が感じられました。本来ならこの素材を編集して作品にするのでしょうが、監督がロシア軍に殺害されてしまったので、いわゆる粗編集のままになっています。そのために、かえって戦争の中の平凡な日常が浮き彫りになった、不思議な作品でした。

『破壊の自然史』爆撃による街の破壊を描く

私が今回のカンヌで最も見たかった作品が、セルゲイ・ロズニツァ監督の『破壊の自然史』でした。この作品は、第二次大戦のアーカイヴ映像を使って、中世から続く美しかった街が爆撃によって破壊されていく模様を綴ったドキュメンタリー。飛行機が戦闘に導入されたのは第一次大戦でしたが、第二次大戦では、すでに戦闘の中心を担って、それまでの歩兵中心の戦闘では不可能だった遠隔地の大規模な破壊を実現しました。

後からナレーションや音楽を一切加えず、イギリスおよびドイツの都市が瓦礫の山になっていく様が交互に登場します。穴だらけの廃墟と化した都市は、もちろんロズニツァ監督の母国ウクライナの都市であり、レバノンのベイルートであり、シリアのアレッポでもあります。

人間が何度も繰り返す過ちを、“自然史”(ナチュラル・ヒストリー)と呼ぶところに、ロズニツァ監督の皮肉な視点と悲嘆が隠れているように思いました。

*TOHOKU360で東北のニュースをフォローしよう

X(twitter)/instagram/facebook