【佐藤和文=メディアプロジェクト仙台】身近なジャズの現場をよくながめてみると、注目すべきアイデアや取り組みが少なくありません。2019年の多様なジャズシーンでは、プロのサックス奏者林宏樹さん(37)が企画・考案し、若手のミュージシャンが多数参加した「Journey To Jazz」プロジェクトがあります。ジャズ音楽の特徴を分かりやすい形で表し、質の高いビッグバンドステージを実現した点で、評価したいと思います。

「Journey To Jazz」のために結成されたビッグバンドの名称は「The Future Formers Bigband」。林さんの演奏活動の主軸となっているバンドネームです。「Journey To Jazz」を日本語に直訳すると「ジャズへの旅」となるでしょうか。世界各地の音楽を取り上げながらジャズ音楽との関係や多様性を浮き彫りにしようという試みでした。世界各地の音楽を訪ね歩きながら、ジャズとの融合の事例を楽しみます。ジャズ音楽が「ボーダーレス(境界や国境のない)」(林さん)であることは、ちょっとジャズをかじった人なら誰でも理解できるはずですが、世界各地の音楽を実際にジャズアレンジで楽しむステージは予想以上に楽しいものでした。ジャズへの旅心を強く刺激され、我が家にあるレコードのあれこれを思い出し、ジャズを聴く気満々となったのは言うまでもありません。

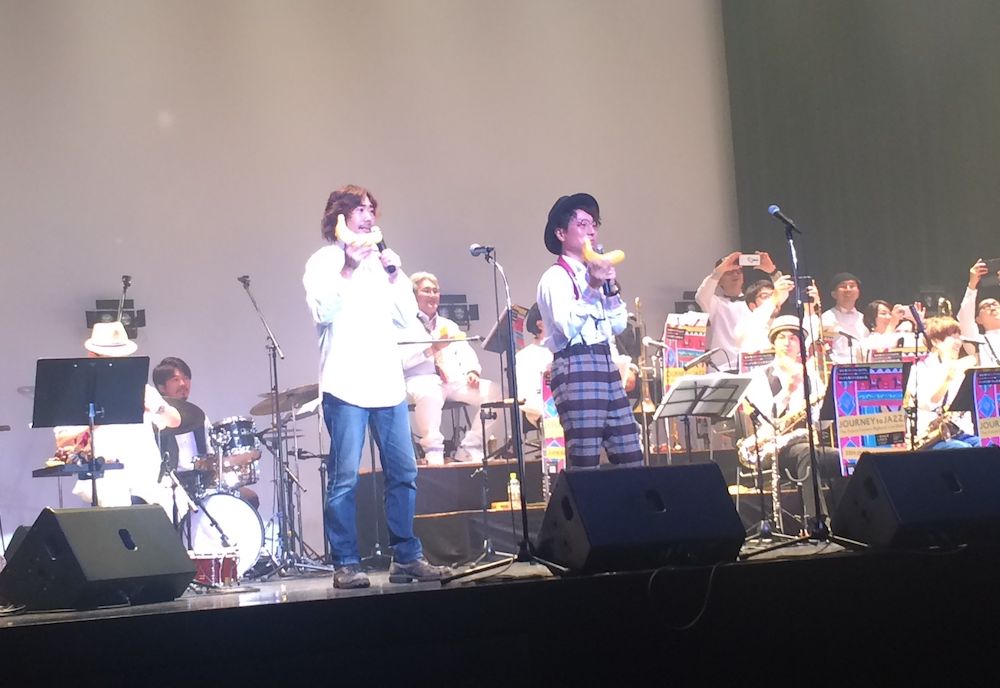

以下、2019年10月、仙台市太白区の仙台PITで開かれた「Journey To Jazz 2019」の取材メモから引用します。

「Journey To Jazz 2019」は4回目。中南米各地の音楽をテーマにジャズとの融合をさまざまに演出するステージだった。演奏されたのは、パーカッションのリズムワークが快調な「テキーラ(メキシコ)」、「リベルタンゴ」(アルゼンチン)-タンゴとジャズの組み合わせならこの曲!ドラマチックな旋律が合うのはなぜ?高速調の「イパネマの娘」(ブラジル)がトランペット、テナーサックスのソロからトロンボーンとキーボードの掛け合いに移るときのリズムチェンジが面白かった。林さんのビッグバンドアレンジがおすすめポイントなのは当然だが、全体として即興演奏の元気なタイプのジャズビッグバンドに仕上がっていた。個人的にも大いに好み!

ジャズと他のジャンルの音楽が何らかの理由で出合い、新しいムーブメントへと展開する例は珍しくありません。ジャズ音楽の成り立ち自体、アフリカからの奴隷の移入や中南米での人種的な変遷と音楽的な交配、西洋音楽の影響など、複雑な歴史的・音楽的要素が絡んでいます。「Journey To Jazz 2019」で演奏された「イパネマの娘」も、そうした事情があって、ボサノバのリズムをジャズ演奏家が好んで演奏するようになった事例です。

「Journey To Jazz」のプロジェクトは林さんのライフワークとなっています。「ちょっと休憩してからまた準備しますが、僕の頭の中では1年がかりの仕事です。ことし(2019年)からテーマを『AROUND THE WORLD』としました。昨年までは北アメリカを回り、今回は中南米に行ったので、次は別な大陸でしょうか。ヨーロッパ、中東、アジアもありますよね」

ジャズサックス奏者・林宏樹さんに聞く

-特に「リベルタンゴ」が素晴らしかった。このバンドは一体どこに向かうのだろうとワクワクしました。

林:あまり難しくは考えていないです。基本的にはジャズの感覚でアレンジをしているつもりです。在仙のピアニスト榊原光裕さんの影響を強く受けました。ジャズミュージシャンはどうしても自分が考えるジャズにこだわりがちですが、榊原さんはあらゆる音楽の垣根を越えて、いいものをピックアップする。いろんな要素を組み合わせ、自分の思うように音楽を作り出す。そのボーダレスな感じ、音楽性、人間性にひかれて音楽理論やアレンジを学びました。もともと榊原さんのビッグバンドに参加したいと思っていたのが、自分で作ることになってしまいました。

-音楽的な履歴を紹介してください。ビッグバンドよりも少人数のコンボの演奏をお聴きする機会の方が実際は多いように思いますが・・。

林:もともとジャズを始めたのは高校の吹奏楽部です。そのころから管楽器でアンサンブルするのが好きでした。ジャズと言えば、やはりビッグバンド。もちろん、少人数のコンボスタイルでソロをバンバンやるのも格好いいと思っていましたが、アレンジでデザインされたビッグバンドを好んで聴いていました。ゆくゆくは自分のビッグバンドも持ちたいと、早い段階で考えていました。そんなときに出会ったのが、仙台の定禅寺ストリートジャズフェスを創設した一人でもある榊原さんだったというわけです。

-アマチュアの現場でも、人を多く集めるということは、それだけでいろいろ大変ですよね。面白いこともあるでしょうけど、つらいことも多いでしょう。

林:メンバーを決めるときにも、自分がリーダーなので、自分の意見をくんでくれる人にきてもらいます。トランペットならこの人、ドラムはこの人とあらかじめ決めているわけではありません。そのタイミングで音楽的に自分と合う人にお願いします。僕は言葉足らずなので、そこをくんでくれて、なおかつプラスアルファを作り上げてくれる人を選んでいるつもりです。ビッグバンドを始めたときも、同じように考えて集まってもらったので、何とか今まで続けることができました。

-吹奏楽からジャズに向かった理由は?

林:あ、それは案外簡単です。まず音楽をやりたかったんですね。歌はあまり上手ではなかった。楽器を演奏することがすごく好きだった。中学校時代に、THE FUTURE FORMERS BANDを作りました。地元の仲間と組んだコピーバンドでした。ドリカムなどを取り上げました。新しいものを作りたいという思いはあったようで、中学生英語でバンド名をつけた。それを今でも使っています。高校は県工(けんこう)=宮城県工業高校の情報技術科でしたが、やりたいのは音楽でした。いろいろ部活があるなかで吹奏楽部を選びました。希望はサックスでしたが、最初担当したのはクラリネットでした。そこで初めてクラシックに出会いました。当時の自分にとって、クラシックは窮屈な音楽で、クラリネットという楽器も、たとえばビブラートをやってはいけないとか、表現はこうじゃなければいけないという「いけないこと」が多くて、自分の表現したい感覚をかなり抑えつけられるように感じました。思っていたのと違うなあと感じ、クラリネットをもっと自由に吹いている人はいないかと探した末に出合ったのがベニー・グッドマンの音楽でした。アドリブはするし、ビブラートも自在。とにかく自由に吹いている。自由に吹いていいんだという音楽に最初に出合ったのがジャズだったんです。

面白いもので、「あいつジャズ聴いているぞ」という話が周囲に伝わり、ジャズ好きな先生が聞きつけてCDを貸してくれたりするようになりました。アート・ペッパーやコルトレーンなど、最初はその良さが全然分からない。それでも一生懸命に聴きこむうちに、次第にジャズの魅力が分かるようになりました。高校生の自分にとって、かっこいい音楽とは、やはりロックのような一発で「ガーン」と来るような音でした。確かにコルトレーンのパッションはすごかったけれど、ロックに比べると地味に聞こえました。でも先生があんなにはまっているんだから、いいところが必ずあるに違いないと思い、聴きこんだら次第に面白くなりました。そこがジャズへの入り口でした。ジャズの面白さがいったん分かってしまうと、アート・ペッパーと共演しているミュージシャンがいい演奏だから聴いてみよう・・と次から次と広がりました。

-プロになると決めたのはいつごろ?

林:そんなに高い志を持っていたわけではありませんでしたが、とにかく音楽が好きで、可能ならば音楽で食べていきたいという気持ちが強くありました。音大に行きたいという気持ちもあって一度、バークリーに入ろうとも思って面接も受けましたが、結局、入学までには至りませんでした。仙台でも榊原さんや(サックス奏者でバンドリーダーの)安田智彦さんたちがいらっしゃって、そういう人たちとかかわっていく間にちょっとずつプロとしての自覚というか、ああ、自分はこうして音楽をやっていけるのかなあと思うようになりました。つい最近のことです。ヤマハの音楽教室の講師資格をとれたことも大きかった。

-音楽はプロになるための資格があるわけでもないし、免状があるわけでもないですね。

林:そうですね。キューバのようにプロの資格のようなものがある方が楽ともいえるかもしれませんね。安田さんには、演奏してお金をもらったら、それがプロだからな、ということは言われたような気がします。

-アルバイトしないで音楽で食っていけたらプロか?と逆に経済的な側面から考えたりもします。音楽のレベルが重要ですか?

林:そうなんです。音楽を教える立場になってお金をもらっていれば、周りからみれば、プロと見えるかもしれません。20代後半までは自分がプロだとは思えなかった。安田さんたちのような方々は、プロ然としているじゃないですか。プライドを持って。自分が同じ土俵にいるとはずっと思えなくて・・。

-ヤマハ講師になるというのは、プロとしてのバックボーンになるのでは?

林:演奏家というより、一応、教える立場、先生の立場になったという実感はありました。自分は高校から真っすぐに演奏の現場に出ました。大学を出ていないと、コンプレックスというほど大げさではないかもしれないけれど、そういうものが自分の中にはありました。周りの講師たちは、たいてい有名な大学を出ていたりします・・。

-仙台でもそうですか?

林:そうですね。大学(音大)出ていないミュージシャンは本当に少ない。そのへんはずっと心に引っかかっていることではあります。

-聴く方としては学歴を意識することはまったくありませんが、大学に行かないことによって、抜け落ちることは何ですか?

林:楽器の扱い方じゃないですかね。やはり大学行ったときに楽器の扱い方をプロの先生に教えてもらっている人たちと、では違うことがある。彼らと話していると、その部分が僕にはない。彼らに教えてもらったりしますから。

-林さんの専門であるテナーサックスでもそうですか?

林:やはりクラシックが基礎にあるので、やはり違う部分はありますね。特に楽器に関してはそう感じます。大学に行かなかったがゆえの、みんなが当たり前のように通っていることが僕にはない。

-ミュージシャンとして育つ過程で、通り過ぎる部分の蓄積がないということですか?

林:そうです、そうです。僕は高校出てすぐに演奏の現場に出てしまったものですから。楽器もそうですけど、音楽は総合的な問題なんですよね。ピアノを練習したり、歌ったり、いろんな楽器を持ち替えて練習したりすることで、総合力が身につく。サックスだけやっていては見えない視点がたぶんいっぱいあって、そういう事柄が音大などのカリキュラムの中に組み込まれている。一方、こちとらは、やって失敗し、失敗してはまたやっていかなくてはならないので、時間もかかります。(笑)

-その気になればだれもが演奏でき、インターネットを通じて情報を入手できます。古いジャズも新しいジャズも、時間順ではなく横並びで聴くことができます。わたしたちの世代のように「外タレ」をむやみにありがたがる時代でもないので、それぞれのミュージシャンらしいジャズかどうかがポイントになるような気がします。

林:そこを探りたいと思って活動しています。今のジャズはアカデミックな側面を強調する傾向が強い。大学に入ると、最先端の音楽理論やテクニックを教えられ、卒業後はそれを駆使した演奏をする。そうすると、理論もテクニックも際限なく難しくなる。音楽として楽しむという領域を超えて、凌駕してしまう。スポーツ的な感じになってしまう。それはそれで若いミュージシャンにとっては目指したいところでしょう。あれやれたら格好いいという部分だと思います。いい音楽を聴いて楽しいとか、演奏して楽しいとか、基本的な音楽としての側面が大事。自分が中学校のころにドリカムが好きだったように、純粋にああ、いい音楽だなあと思っているときと、乖離してしまってはいけない。ジャズを演奏する意味を突き詰めていくと、そうなります。自分のオリジナル、自分の音楽観で訴えていくことがなにより大事です。最近、それが足りないかなあ。まるでスポーツのように「合戦」のうえに乗っかってしまうと、お互い、いかに難しいことをやれるかという世界になってしまう。そこではなくて、というところを目指したいなと思います。「Journey」にも生かしていきたい。

―アマチュアについてはどんな見方をしていますか?

林:みなさん、とてもうまいし、アマチュアの方が定期的に集まって練習しているので、バンドとしてのレベルが高いことも多い。その点、プロとしてやっているバンドの方がその都度集まって、ちょっと練習して「はい本番」なんてことがあります。メンバーも、そろっていなくて歯抜けだったりするわけです。いいことではありません。

【この連載が本になりました!】定禅寺ストリートジャズフェスティバルなど、独特のジャズ文化が花開いてきた杜の都・仙台。東京でもニューヨークでもない、「仙台のジャズ」って何?仙台の街の歴史や数多くのミュージシャンの証言を手がかりに、地域に根付く音楽文化を紐解く意欲作です!下記画像リンクから詳細をご覧下さい。

【連載】仙台ジャズノート

1.プロローグ

(1)身近なところで

(2)「なぜジャズ?」「なぜ今?」「なぜ仙台?」

(3)ジャズは難しい?

2.「現場を見る」

(1) 子どもたちがスイングする ブライト・キッズ

(2) 超難曲「SPAIN」に挑戦!仙台市立八木山小学校バンドサークル “夢色音楽隊”

(3)リジェンドフレーズに迫る 公開練習会から

(4)若い衆とビバップ 公開練習会より

(5)「古き良き時代」を追うビバップス

(6)「ジャズを身近に」

(7)小さなまちでベイシースタイル ニューポップス

(8)持続する志 あるドラマーの場合

(9)世界を旅するジャズ サックス奏者林宏樹さん

(10)クラシックからの転身 サックス奏者名雪祥代さんの場合